リオネット2開発者インタビュー 第二部 ~高すぎる壁、その先にあるもの~

リオネット2シリーズの革新

~パナソニックとの共同開発~

これまで約80年日本人の聞こえに向き合ってきたリオネットの補聴技術と、

パナソニック株式会社の洗練されたデザインや通信技術が融合。 日本メーカー同士でタッグを組み、

それぞれが持てる力を結集した先進補聴器が誕生しました。

リオネットが長きにわたり研究を重ねてきたディープニューラルネットワーク(AI技術、以下DNN※1)を搭載し、

聞こえの向上を果たすだけではなく、今後普及が見込まれるLEAudio※2にもバージョンアップでの対応を予定。

再生周波数帯域は12,000Hzまで出力可能とし、クリアな聞こえを実現しました。

前モデル“リオネットシリーズ”から飛躍的に性能を向上させたリオネット2シリーズ。

AIテクノロジーをはじめとする様々な先端技術と品質の向上を両立させ、小型かつ洗練されたデザインを実現した背景には、リオン株式会社開発部の苦悩と、その壁を乗り越えるための惜しみない努力や発想の転換がありました。

今回は開発部を代表する6名に、リオネット2シリーズに込めた思いを2部に分けて語っていただきます。

第1部では“暮らしに溶け込む補聴器”を目指して開発された主な新機能について語っていただきました。

第2部では新機能を搭載するため、設計にどのように落とし込んだのか? またリオネットの未来についてインタビューを行いました。

高性能・高品質の追求を行いつつ耳の穴に入るサイズへの挑戦

山田

そうですね。特に内蔵充電機能とワイヤレス機能の2つが小型化にあたって影響を与えました。

補聴器は音楽用イヤホンと異なり、一日中装用される方が多くいらっしゃいますので、やはり最低でも24時間連続稼働する環境を用意しなければならないと考えました。

しかし、充電池は持ち時間が長いほどサイズが大きくなります。

一日中使える電池容量を備えた充電池を搭載する耳あな型の補聴器開発は困難を極め、耳からはみ出ないような容量と大きさのバランスを取る必要がありました。

また、ワイヤレス機能についても最適な部品配置を必要とし、より安定した受信感度を確保するためにはアンテナを耳の穴から露出させなければなりません。

このような前提条件があったうえで、自然で快適な聞こえと小型化の両立を追求しました。

深渡瀬

基本的に耳あな型のオーダーメイド補聴器は、耳の奥まで入れることで目立たせないように作っていますので、無線のアンテナを0.1ミリでも奥に入れ小さく設計したいと考えました。

しかし奥に入れるにつれワイヤレス品質も低下するため、ベストな状態を探るシミュレーションに多くの時間を費やしましたね。

何パターン検証したか・・もう覚えていないくらいです。

山田

部品の組み込みに関しては、当社工場で補聴器の組み込みを行っている技術者と一緒に検討することで、より良いものができたと思います。

お客さまひとりひとり耳の形は異なりますので、様々な人の耳型に合わせて耳の奥まで入れやすくなるように内部構造をデザインしました。

サイズに大きく関わってくるのが、対珠と耳輪脚を繋いだ線の長さです。

この部分をできるだけ短くすることで様々な人の耳型に合わせやすくなるため、形状と部品の組み込み方のパターンを色々考えて小型化を意識した設計を検討しました。

ストレスなく扱える理想のスマホアプリとは

髙桐

もちろんです。ハード開発を横目で見ていると私も刺激を受け、競争ではないですが良い相乗効果もありました。

髙桐

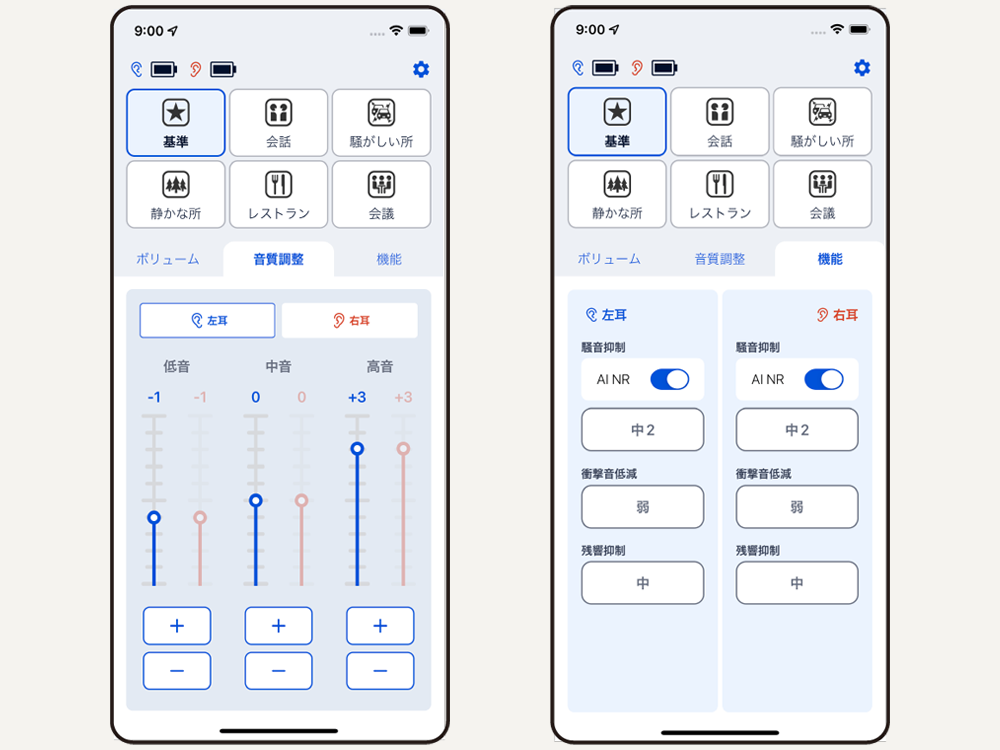

前モデルのスマートコントロールでは、メモリ切替機能、ボリューム操作、ミュート操作、補聴器を探す機能が実装されていました。

そこに、スマートコントロール2では新たにセルフ調整機能が加わり、補聴器販売店でお客さまの聴力に調整された補聴器を、ご自身でもイコライザーのように音質調整できる機能となっています。

お客さまにはお仕事や趣味の時間、買い物に行かれる時間など様々あり、どれも一定の音環境ではありませんよね。

セルフ調整機能があることで環境に応じたお客さま好みの音質が提供でき、後日お客さまが補聴器販売店を来店された際にも“補聴器がどのような使われ方をしたか”可視化が可能ですので、より良い調整の提案につなげることができます。

自信をもって設計していますので、是非多くの方にご活用いただきたいなと思っています。

髙桐

まず、対象を大きく2つに分類して考えました。これまでスマートコントロールをご利用いただいている方と、初めてご利用になられる方です。

前者の場合、補聴器の買替と同時にスマートコントロール2に切り替えていただく必要がありますので、違和感なく操作できることを中心に設計しました。

そしてスマートコントロール2を初めてご利用いただく方を想定した時、“誰もが直感的に操作できるUI(ユーザーインターフェース)”を目指して設計しています。

髙桐

どれだけ多機能化しても、“1画面で操作が完結できること”がお客さま、特にご高齢の方には易しい操作になるのではと考えました。

例えば、モードを切り替えるのに都度“スワイプ”という操作は面倒に感じますし避けたいところでした。

山田

操作についてもタップ、スワイプ、ピンチなどいろいろな操作があると思いますが、ご高齢者の方でも使いやすくするためにタップだけで済ませられるようなUI(ユーザーインターフェース)を検討しました。

大澤

大事な打ち合わせや趣味の時間など、環境が変わった際などにすぐ音を変えたいというご要望を伺っていましたので、タップのみで操作が可能なことはリオネット2シリーズの力を最大限に引き出していると思います。

髙桐

それ、とても良い表現です。

アプリのUIとデザインについては何度も何度も話し合いながら作り上げました。

ボタンの数は極力減らすとともに、サイズや余白、カラーを考慮したうえで“直感的な操作“も視野に入れデザインの決定に至っています。

Android・iPhoneそれぞれのOSに対応していますので、自信をもってお届けします。

LEAudioがもたらすリオネット2シリーズの真の力

山田

LEAudioを簡潔に説明しますと、低電力・低遅延・マルチストリーム・ブロードキャストを包括する次世代のBluetooth規格です。

世の中に少しずつ対応製品が登場し始めていますが、数は少ないのが現状です。

しかし、今後は更なる普及が想定されており、補聴器に例えると、「バッテリー持ちが長い」「音質劣化が少ない」「マイク等から多数の補聴器への一斉音声配信」などメリットがあげられます。

普及が進むと教育現場なども大きく変化するのではないでしょうか。

また、公共施設なども採用し始めることで視覚障害者の助けにもなり活用用途は無限大ともいえるでしょう。

緊急災害時などにも活用が見込まれるかもしれません。なにより補聴器を小さく開発できることが嬉しいですね。

山田

現在鋭意開発中です。

聞こえでお困りの方々の生活を一変させる力をもち、この機能が搭載されて初めてリオネット2シリーズは完成しますので、もうしばらくお待ちいただけると幸いです。

そして未来へ “リオネット3(仮)” にかける想い

山田

理想は、お客さまが補聴器を装用していることを感じず、体の一部と感じてもらうことです。

大澤

現状メモリの切り替えや音の調整が必要な時点で、補聴器はまだ完全に生活に溶け込んでいるとはいえません。

そこで、収集した周囲の情報をAIを活用して操作を自動化し、情報を収集して最適な設定を自動で行えるようにしたいと考えています。

湯野

同じ音でも人それぞれ感じ方が異なるため、例えば生体センサーの活用などでストレス値を見て、ストレスのかかり方やその日の体調に応じて補聴処理を変えることで、より体に馴染む補聴器を目指します。

大澤

例えば、寝不足の日や体調が悪い日は同じ音量でもうるさく感じることがあります。

補聴器がその日の体調に応じて自動で音量や音質を調整できれば、長時間装着しても快適に感じるはずです。

このように、補聴器が生活に完全に馴染むためには、お客さまの体調に応じた調整が必要です。

佐藤

居酒屋や会合の場など騒がしい場所で特定の方の声を聞きたい時も、近くの人と遠くの人の声を区別できる技術を開発することで、 雑音を消しながら近くの人の声だけを聞き取れるようになると考えています。

髙桐

スマホアプリの位置づけも変わってくると思います。

今は、メモリやボリュームを切り替えるのにスマホアプリやリモコンを使っています。

今後は、補聴器から取得したバイタルデータで健康管理をしたり、特定の人の声だけを拾うように設定したりと、お客さまのサポートという位置づけになっていくかもしれません。

山田

充電に関しても、無線給電ができると便利ですよね。

充電の手間を減らすことで、補聴器の使用がさらに快適になるでしょう。

1日使えることにこだわらなければ、電池サイズを小さくして充電ケースでこまめに充電する方法も考えられます。無線給電が実現すれば、これも容易に実現できますから。

深渡瀬

補聴器の素材を軟らかくすることで、装着したまま眠ることが可能になります。

これにより、夜間に緊急事態が発生した場合、例えば地震や津波の際に、 情報を得やすくなり、不安の軽減に繋がるかもしれません。

また、軟らかい素材の補聴器は、横になった際の異物感が少なく、様々な状況において快適な装用感を維持できるため、 必要な情報を聞き逃さずに受け取ることに貢献できると考えます。

本日はありがとうございました。

***

リオネット2シリーズ 製品情報

リオネット2シリーズの革新

~パナソニックとの共同開発~

これまで約80年日本人の聞こえに向き合ってきたリオネットの補聴技術と、

パナソニック株式会社の洗練されたデザインや通信技術が融合。 日本メーカー同士でタッグを組み、

それぞれが持てる力を結集した先進補聴器が誕生しました。

リオネットが長きにわたり研究を重ねてきたディープニューラルネットワーク(AI技術、以下DNN※1)を搭載し、

聞こえの向上を果たすだけではなく、今後普及が見込まれるLEAudio※2にもバージョンアップでの対応を予定。

再生周波数帯域は12,000Hzまで出力可能とし、クリアな聞こえを実現しました。

このコラムは、公開日現在の内容となります。ご覧いただいた時点の最新情報とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

深渡瀬

補聴器は主にアンプ(DSP)、イヤホン、マイクといった部品で構成されるのですが、リオネット2シリーズでは前モデルからの性能向上や新機能を搭載しましたので部品の数が圧倒的に増加しています。

“暮らしに溶け込む補聴器”を目指すにあたり、補聴器はより小さい方がお客さまにとって自然体に近づけると考えています。

しかしそれを実現するには数だけにとどまらず大きさも意識しなければなりませんので、部品の選定には膨大な時間をかけ、 こだわりをもって取り組まなければなりませんでした。